гҖҗдҪңгӮҠж–№гҖ‘гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгҒҜдҪ•гҒ гӮҚгҒҶпјҹзӣ®зҡ„гҒЁеҲ¶дҪңгҒ®д»•ж–№гӮ’и§ЈиӘ¬

гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’еҲ¶дҪңгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒгҒқгӮҢгҒҢж–°иҰҸеҲ¶дҪңгҒ§гӮӮгғӘгғӢгғҘгғјгӮўгғ«гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮжңҖеҲқгҒ«еҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢгҖҢгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҲ¶дҪңгҒҷгӮӢзӣ®зҡ„гҒЁдҪңгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

- гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгҒҜ

- гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®зӣ®зҡ„

- гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дҪңгӮҠж–№

- гҒҫгҒЁгӮҒ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒЁгҒҜ

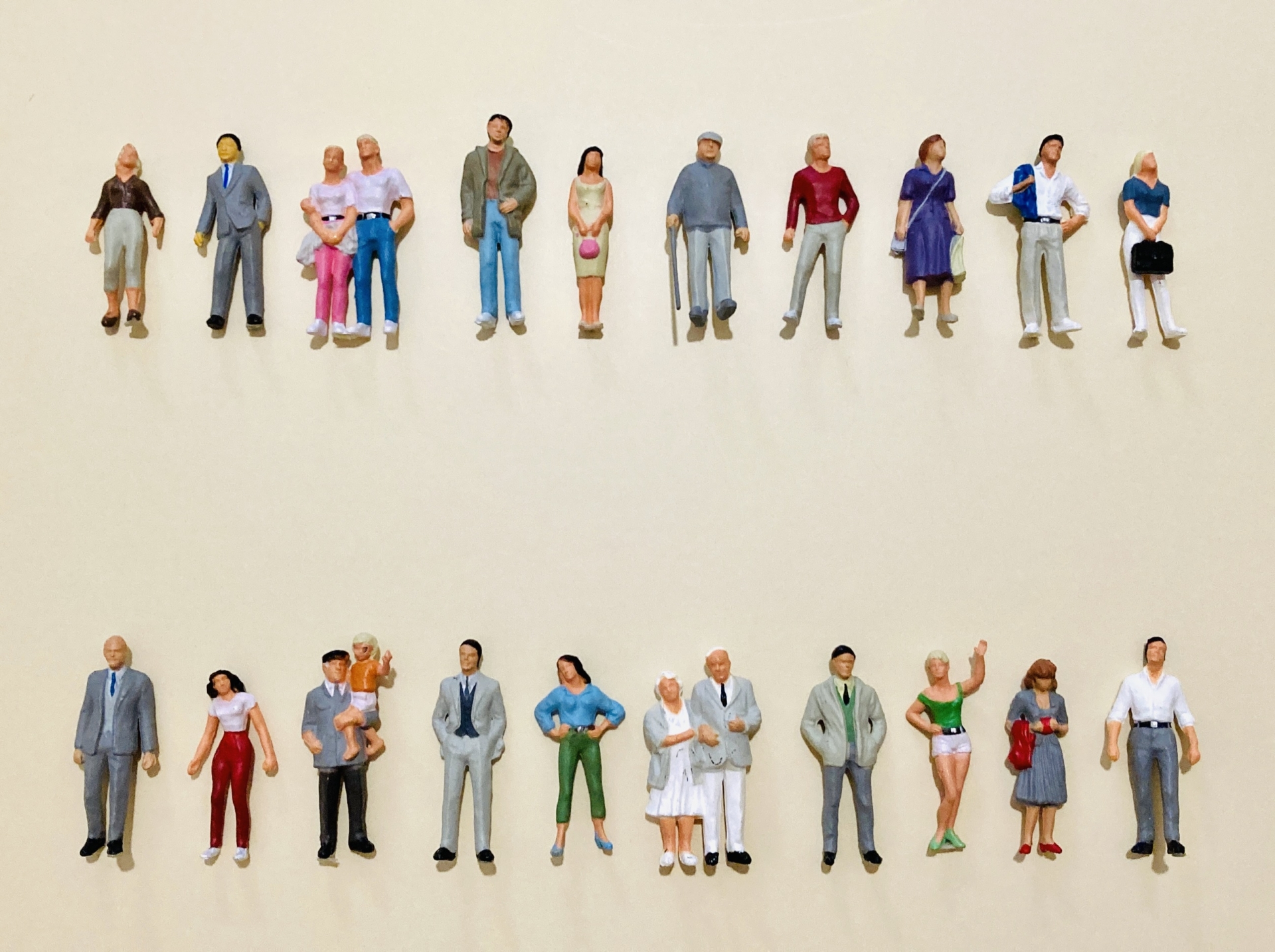

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’еҲ¶дҪңгҒҷгӮӢеүҚгҒ«еҝ…гҒҡжә–еӮҷгҒҷгӮӢгҖҢиЁӯиЁҲеӣігҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

иЁӯиЁҲеӣігҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒҜгғӣгғјгғ гҒәгғјгӮёгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒе»әзҜүзү©гӮ„иҮӘеӢ•и»ҠгҒӘгҒ©дҪ•гҒӢгҒ®иЈҪе“ҒгӮ’дҪңгӮӢжҷӮгҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгӮүгҒҡеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°е®¶гӮ’иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜпјҲдҪ•йғЁеұӢдҪңгӮӢгҒӢпјүпјҲгҒ©гҒ“гҒ«гӮӯгғғгғҒгғігӮ’й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢпјүпјҲгғүгӮўгҒҜгҒ©гҒ“гҒ«иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢпјүзӯүгҒ®жғ…е ұгӮ’зӣӣгӮҠиҫјгҒҝгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гӮӮеҗҢж§ҳгҒ«

гғ»гҒ©гҒ®дҪҚзҪ®гҒ«гҒ©гҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгғңгӮҝгғігӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢ

гғ»з”»еғҸгҒҜгҒ©гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ§дҪ•жһҡжҺІијүгҒҷгӮӢгҒӢ

гғ»жңҖгӮӮгӮўгғ”гғјгғ«гҒ—гҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгӮ’гҒ©гҒ“гҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢ

гғ»гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ—гҒҹйҡӣгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгӮ№гӮҜгғӯгғјгғ«гҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӢ•гҒҚгӮ’гҒҷгӮӢгҒӢ

гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжғ…е ұгӮ’гғҮгӮ¶гӮӨгғіеҲ¶дҪңгҒ®еүҚгҒ«жұәгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гӮҢгӮүгҒ®жғ…е ұгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҖҢгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®зӣ®зҡ„

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘзӣ®зҡ„гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӯЈгҒ—гҒҸжә–еӮҷгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еӨҡгҒҸгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҘдёӢгҒ§гҒҜгҖҒгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®зӣ®зҡ„гҒЁгғЎгғӘгғғгғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

иӘҚиӯҳгҒ®е…ұжңү

гҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®пјҲзҷәжіЁиҖ…пјүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮпјҲеҲ¶дҪңиҖ…пјүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеҲ¶дҪңгҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒӘгӮүиӘ°гҒ—гӮӮд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®е®ҢжҲҗзү©гӮ’иҰӢгҒҹгӮүжғіе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгҒЁйҒ•гҒЈгҒҰгҖҒжҖқгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гғҮгӮ¶гӮӨгғіеҲ¶дҪңгҒҢйҖІгҒҫгҒӘгҒ„гҖҚ

гҖҢгӮўгғ”гғјгғ«гҒ—гҒҹгҒ„гғқгӮӨгғігғҲгҒҢзӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒдҪ•еәҰгӮӮгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®гӮ„гӮҠзӣҙгҒ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖҚ

гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғіеҲ¶дҪңгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгӮүгҖҒеҝ…иҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«ж°—д»ҳгҒ„гҒҹгҖҚ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгӮӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®е•ҸйЎҢгҒҜиө·гҒ“гӮҠгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮгҒқгҒ®ж•°гӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҡгҒҜгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒҠдә’гҒ„гҒ®иӘҚиӯҳгӮ’ж“ҰгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҖҒжӯЈгҒ—гҒ„ж–№еҗ‘гҒёйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜеҝ…й ҲгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮўгӮӨгғҮгӮўгҒҢеҮәгӮ„гҒҷгҒ„

гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеҲ¶дҪңгҒ®йҡӣгҒ«гҖҒзҷәжіЁиҖ…еҒҙгҒӢгӮүгӮҲгҒҸеҮәгӮӢж„ҸиҰӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢе®ҹйҡӣгҒ«еҮәжқҘдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгҒӘгҒ„гҒЁгӮҲгҒҸеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеҲ¶дҪңгӮ’еҲқгӮҒгҒҰжҘӯиҖ…гҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢзҷәжіЁиҖ…еӨҡгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®ж„ҸиҰӢгҒҜгҒ”гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҲ¶дҪңиҖ…еҒҙпјҲгғҮгӮЈгғ¬гӮҜгӮҝгғј/гғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјпјүгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁе°‘гҒ—гҒ§гӮӮзҷәжіЁиҖ…гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’иҒһгҒҚеҮәгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§еҪ№гҒ«з«ӢгҒӨгҒ®гҒҢгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ§гҒҷгҖӮ

гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжҸҗжЎҲжӣёгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгӮ„еҸӮиҖғгӮөгӮӨгғҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢжҺҙгҒҝгҒҘгӮүгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүиҰ–иҰҡзҡ„гҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮўгӮӨгғҮгӮўгӮ„иҰҒжңӣгҒҢеҮәгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҜгӮӘгғӘгғҶгӮЈгҒ®й«ҳгҒ„гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’еҲ¶дҪңгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгҒҠдә’гҒ„гҒ®ж„ҸиҰӢдәӨжҸӣгҒЁж–№еҗ‘жҖ§гҒ®дёҖиҮҙгҒҢйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҒҫгҒҡгҒҜгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰжҙ»зҷәгҒӘжғ…е ұе…ұжңүгӮ’иЎҢгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дҪңгӮҠж–№

гҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®зӣ®зҡ„гӮ„гғЎгғӘгғғгғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дҪңгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гӮөгӮӨгғҲгғһгғғгғ—гӮ’жұәгӮҒгӮӢ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еҹәжң¬гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢгҖҢгӮөгӮӨгғҲгғһгғғгғ—гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҢгғҡгғјгӮёж§ӢжҲҗгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒҡпјҲTOPгғҡгғјгӮёпјүпјҲдјҡзӨҫжҰӮиҰҒпјүпјҲгӮөгғјгғ“гӮ№зҙ№д»ӢпјүзӯүгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢе…ЁгғҡгғјгӮёгӮ’жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еҗ„гғҡгғјгӮёгҒ®йҮҚиҰҒеәҰгӮ’гғ©гғігӮҜд»ҳгҒ‘гҒҷгӮӢ

гӮөгӮӨгғҲгғһгғғгғ—гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҹгӮүж¬ЎгҒ«иЎҢгҒҶгҒ®гҒҜгғҡгғјгӮёгҒ®гғ©гғігӮҜд»ҳгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ©гҒ®гғҡгғјгӮёгӮ’гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®дёҖзӯүең°пјҲдёҖз•Әзӣ®з«ӢгҒӨе ҙжүҖпјүгҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒйҖҶгҒ«гҒқгҒ“гҒҫгҒ§иҰӢгҒҰгӮӮгӮүгӮҸгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гғҡгғјгӮёгӮ’гҒ©гҒ“гҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒҢеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҖӮ

гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®зӣ®зҡ„гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«зӯүгҒ®гғҡгғјгӮёгҒҜгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®иҲҲе‘ігҒҢй«ҳгҒ„гҒҹгӮҒзӣ®з«ӢгҒҹгҒӣгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒйҖҶгҒ«пјҲгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјгғқгғӘгӮ·гғјпјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиҲҲе‘ігҒ®дҪҺгҒ„гғҡгғјгӮёгҒҜзӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒ„е ҙжүҖгҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢдәӢгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ©гҒ®гғҡгғјгӮёгҒ®гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’дҪңгӮӢгҒӢжұәгӮҒгӮӢ

дҫӢгҒҲгҒ°еҗҲиЁҲ20гғҡгғјгӮёгҒ®гӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮөгӮӨгғҲгӮ’еҲ¶дҪңгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒдәҲз®—гҒ«гӮӮгӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢ20гғҡгғјгӮёе…ЁгҒҰгҒ®гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҲ¶дҪңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзЁҖгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҢеҗ„гғҡгғјгӮёгҒ®йҮҚиҰҒеәҰгӮ’гғ©гғігӮҜд»ҳгҒ‘гҒҷгӮӢгҖҚгҒ§жұәгӮҒгҒҹгғ©гғігӮҜд»ҳгҒ‘гӮ’еҹәгҒ«гҖҒгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’жә–еӮҷгҒҷгӮӢгғҡгғјгӮёгӮ’жұәгӮҒгҒҰиЎҢгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜпјҲTOPгғҡгғјгӮёпјүгҒ®гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜеҝ…й ҲгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®д»–гҒ®гғҡгғјгӮёгҒҜгҖҒгӮөгӮӨгғҲгҒ®зӣ®зҡ„гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰпјҲгӮөгғјгғ“гӮ№зҙ№д»ӢпјүпјҲдјҡзӨҫжҰӮиҰҒпјүпјҲж–ҷйҮ‘жЎҲеҶ…пјүпјҲжҺЎз”Ёжғ…е ұпјүзӯүгҒ®гғҡгғјгӮёгҒҜйҮҚиҰҒеәҰгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

дәҲз®—гҒ®йғҪеҗҲгҒ§гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ«е·Ҙж•°гӮ’ж¬ гҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒTOPгғҡгғјгӮёгҒ®гҒҝеҲ¶дҪңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзҷәжіЁиҖ…гҒЁеҲ¶дҪңиҖ…гҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёе…ұжңүгҒҢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеҮәжқҘгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®йҖІгӮҒж–№гҒ§гӮӮе•ҸйЎҢз„ЎгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’жӣёгҒҸж–№жі•гӮ’жұәгӮҒгӮӢ

еҲ¶дҪңж–№жі•гҒҜж§ҳгҖ…гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»ҘдёӢгҒ®ж–№жі•гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»жүӢжӣёгҒҚ

пјҲгғЎгғӘгғғгғҲпјүгҒЁгҒ«гҒӢгҒҸж—©гҒ„гҖӮе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгҒҢдёҚиҰҒгҒ§иӘ°гҒ§гӮӮдҪңгӮҢгӮӢгҖӮ

пјҲгғҮгғЎгғӘгғғгғҲпјүдҝ®жӯЈгҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҖӮгғҮгғјгӮҝгҒ®е…ұжңүгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ

гғ»гӮЁгӮҜгӮ»гғ«гғ»гғ‘гғҜгғјгғқгӮӨгғігғҲ

пјҲгғЎгғӘгғғгғҲпјүдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгӮҪгғ•гғҲгҒӘгҒ®гҒ§дә’жҸӣжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮж…ЈгӮҢгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°дҪңжҘӯгӮӮж—©гӮҒгҖӮ

пјҲгғҮгғЎгғӘгғғгғҲпјүзҙ°гҒӢгҒӘгғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгӮ„жҢҮзӨәгҒҢжӣёгҒҚгҒ«гҒҸгҒ„гҖӮ

гғ»AdobeгҒ®XDгӮ„illustratorзӯүгҒ®е°Ӯз”Ёгғ„гғјгғ«гӮ’дҪҝгҒҶ

пјҲгғЎгғӘгғғгғҲпјүгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«иҝ‘гҒ„еҪўгҒ§еҲ¶дҪңеҸҜиғҪгҖӮгғҮгғјгӮҝгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫгғҮгӮ¶гӮӨгғіеҲ¶дҪңжҷӮгҒ«жөҒз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

пјҲгғҮгғЎгғӘгғғгғҲпјүгғ„гғјгғ«гӮ’жүұгҒҶе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгҒҢз„ЎгҒ„гҒЁйҖҶгҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒһгӮҢгғЎгғӘгғғгғҲ/гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гӮҢгӮ’дҪҝгҒҶгҒӢгҒҜзҷәжіЁиҖ…гҒЁеҲ¶дҪңиҖ…гҒ§дәӢеүҚгҒ«жұәгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸгӮ№гғ”гғјгғүе„Әе…ҲгҒ®е ҙеҗҲгҒҜжүӢжӣёгҒҚгҒ§жёҲгҒҫгҒӣгҒҰгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«гғҮгӮ¶гӮӨгғіеҲ¶дҪңгҒ«зқҖжүӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гӮ’еҲ¶дҪңгҒҷгӮӢ

ж–№жі•гҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҹгӮүж¬ЎгҒҜгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®еҲ¶дҪңгҒ«з§»гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘиҰҒзҙ гҒҢеҗҲгӮҸгҒ•гҒЈгҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜд»ҘдёӢгҒ®иҰҒзҙ гҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ»гғҳгғғгғҖгғјгғ»гӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гғҠгғ“гӮІгғјгӮ·гғ§гғі

вҶ’гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®жңҖдёҠйғЁгҒ«иЎЁзӨәгҒ•гӮҢгӮӢгӮЁгғӘгӮўгҒ§гҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«е…ЁгғҡгғјгӮёе…ұйҖҡгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒ§гҒҷгҖӮгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’иЁӘгӮҢгҒҹгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғҳгғғгғҖгғјгӮ’гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒ—гҒҰеҗ„гғҡгғјгӮёгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®еҹәжң¬гҒЁгҒӘгӮӢгғ‘гғјгғ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»гғЎгӮӨгғігғ“гӮёгғҘгӮўгғ«пјҲгғ•гӮЎгғјгӮ№гғҲгғ“гғҘгғјпјү

вҶ’гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ’й–ӢгҒ„гҒҹжҷӮгҒ«дёҖз•ӘжңҖеҲқгҒ«иЎЁзӨәгҒ•гӮҢгӮӢгӮЁгғӘгӮўгӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§еҸ–гӮҠжүұгҒҶе•Ҷе“Ғгғ»гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®гӮӯгғЈгғғгғҒгғ•гғ¬гғјгӮәгӮ„гҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёе…ЁдҪ“гӮ’иЎЁгҒҷз”»еғҸгҒҢй…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®з¬¬дёҖеҚ°иұЎгӮ’жұәгӮҒгӮӢйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘгӮЁгғӘгӮўгҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»гӮігғігғҶгғігғ„гӮЁгғӘгӮў

вҶ’гӮөгӮӨгғҲгғһгғғгғ—гҒ§жұәгҒҫгҒЈгҒҹеҗ„гғҡгғјгӮёгҒ®жғ…е ұгӮ’жҺІијүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгӮЁгғӘгӮўгҒ§гҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«е„Әе…ҲеәҰгҒҢй«ҳгҒ„жғ…е ұгӮ’дёҠйғЁгҒ«жҺІијүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮЁгғӘгӮўгҒ®д»•ж§ҳгҒҢгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёе…ЁдҪ“гҒ§зөұдёҖгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒTOPгғҡгғјгӮёгҒ®гӮігғігғҶгғігғ„гӮЁгғӘгӮўгҒҜжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘйғЁеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮ

гғ»гғ•гғғгӮҝгғј

вҶ’гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®жңҖдёӢйғЁгҒ«иЎЁзӨәгҒ•гӮҢгӮӢгӮЁгғӘгӮўгҒ§гҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒ«е…ЁгғҡгғјгӮёгҒёгҒ®гғӘгғігӮҜгҒҢгҒ“гҒ“гҒ«иЎЁзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе„Әе…ҲеәҰгҒҢдҪҺгҒҸгҖҒгӮігғігғҶгғігғ„гӮЁгғӘгӮўгҒ«гҒҜиЎЁзӨәгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹпјҲгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјгғқгғӘгӮ·гғјпјүзӯүгӮ’гғ•гғғгӮҝгғјгҒ«иЎЁиЁҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гғҳгғғгғҖгғјгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸе…ЁгғҡгғјгӮёе…ұйҖҡгҒ®гғ‘гғјгғ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҫгҒЁгӮҒ

д»ҠеӣһгҒҜгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®зӣ®зҡ„гҒЁдҪңгӮҠж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дҪңгӮҠж–№гҒҜеҲ¶дҪңдјҡзӨҫгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж§ҳгҖ…гҒ§гҖҒдәҲз®—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜзҷәжіЁеҒҙгҒҢз”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ®еҲ¶дҪңгӮ’жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜгҖҒгғҜгӮӨгғӨгғјгғ•гғ¬гғјгғ гҒ®дҪңгӮҠж–№гӮ„гӮөгғігғ—гғ«зӯүгӮ’еҲ¶дҪңдјҡзӨҫгҒ«жҸҗзӨәгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдјҡзӨҫйҒёе®ҡгҒ®еҹәжә–гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

жәҖи¶ігҒ§гҒҚгӮӢгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёеҲ¶дҪңгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®жғ…е ұгҒҢе°‘гҒ—гҒ§гӮӮеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ