WBSمپ¨مپ¯ï¼ں|開ç™؛مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ§ç”¨و„ڈمپ™مپ¹مپچçگ†ç”±مپ¨مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ«مپ¤مپ„مپ¦

م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پWBSمپ¨مپ„مپ†ç®،çگ†è،¨م‚’用مپ„مپ¦é€²وچ—م‚’ç®،çگ†مپ™م‚‹ن؛‹مپŒم‚ˆمپڈمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

مپ“م‚Œمپ‹م‚‰م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛م‚’ç™؛و³¨مپ™م‚‹ن¾é ¼è€…مپ«مپ¨مپ£مپ¦م‚‚WBSمپ¯çں¥مپ£مپ¦مپٹمپڈمپ¹مپچمپ“مپ¨مپ§م€پمپ“مپ“مپ§مپ¯ن¸»مپ«ن¾é ¼è€…視点مپ§مپ®WBSمپ®è§£èھ¬م‚’مپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚

- مپم‚‚مپم‚‚م€پWBSمپ¨مپ¯ن½•مپ‹ï¼ں

- مپھمپœم€پWBSمپŒه؟…è¦پمپھمپ®مپ‹ï¼ںم‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپ مپ‘مپ§مپ¯و‹™مپ„مپ®مپ‹ï¼ں

- WBSمپ®و›¸مپچو–¹مپ¨3مپ¤مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆ

- WBSمپ®ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپٹمپچمپںمپ„ن؛‹مپ¨مپ¯

مپم‚‚مپم‚‚م€پWBSمپ¨مپ¯ن½•مپ‹ï¼ں

Work Breakdown Structureمپ®ç•¥مپ§ن½œو¥م‚’هˆ†è§£مپ—م€پو§‹é€ م‚’ه®ڑ義مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚

م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«م‚’詳細هŒ–مپ—مپںم‚‚مپ®مپ¨م‚‚هڈ–م‚‰م‚Œم‚‰م‚Œمپ¾مپ™مپŒم€پمپم‚Œمپ مپ¨ن½œو¥مپ”مپ¨مپ®é–¢é€£مپŒهˆ†مپ‹م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚

ن½œو¥مپ¨ن½œو¥م‚’関連ن»کمپ‘مپ¦و§‹é€ هŒ–مپ—مپںم‚‚مپ®مپŒWBSمپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚

مپھمپœم€پWBSمپŒه؟…è¦پمپھمپ®مپ‹ï¼ںم‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپ مپ‘مپ§مپ¯و‹™مپ„مپ®مپ‹ï¼ں

WBSمپ«مپ¯م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™مپŒم€پن½œو¥مپ”مپ¨مپ®é–¢é€£مپ¯هگ«مپ¾م‚Œمپڑم€پ

م€Œمپ©مپ®ن½œو¥مپ®ه¾Œمپ«مپ©مپ®ن½œو¥م‚’م‚„م‚‹م€چ

م€Œمپ“مپ®ن½œو¥مپŒéپ…م‚Œم‚‹مپ¨مپ“مپ®ن½œو¥م‚‚éپ…م‚Œم‚‹م€چ

مپھمپ©مپŒهˆ†مپ‹م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚

逆مپ«م€پم€Œمپ“مپ®ن½œو¥مپ¯ه¤ڑه°‘éپ…م‚Œمپ¦م‚‚ه•ڈé،Œمپھمپ„م€چمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ¯WBSمپ§مپ¯هˆ¤و–هڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™مپŒم€پم‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپ مپ‘مپ§مپ¯هˆ†مپ‹م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚

WBSمپ¯مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچم‚¸مƒ،مƒ³مƒˆمپ™م‚‹هپ´مپ®è¦–点مپ§è€ƒمپˆم‚Œمپ°مپ‚م‚‹مپ¹مپچم‚‚مپ®مپ§م€پç™؛و³¨مپ™م‚‹هپ´مپ‹م‚‰مپ—مپ¦م‚‚مپ‚مپ£مپںو–¹مپŒه®‰ه؟ƒو„ںمپŒمپ‚م‚‹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچم‚¸مƒ،مƒ³مƒˆمپ®çں¥è¦‹مپ®مپ‚م‚‹ن؛؛مپŒè¦‹م‚Œمپ°مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ®è³ھمپŒ 見مپˆمپ¦مپچمپ¾مپ™م€‚

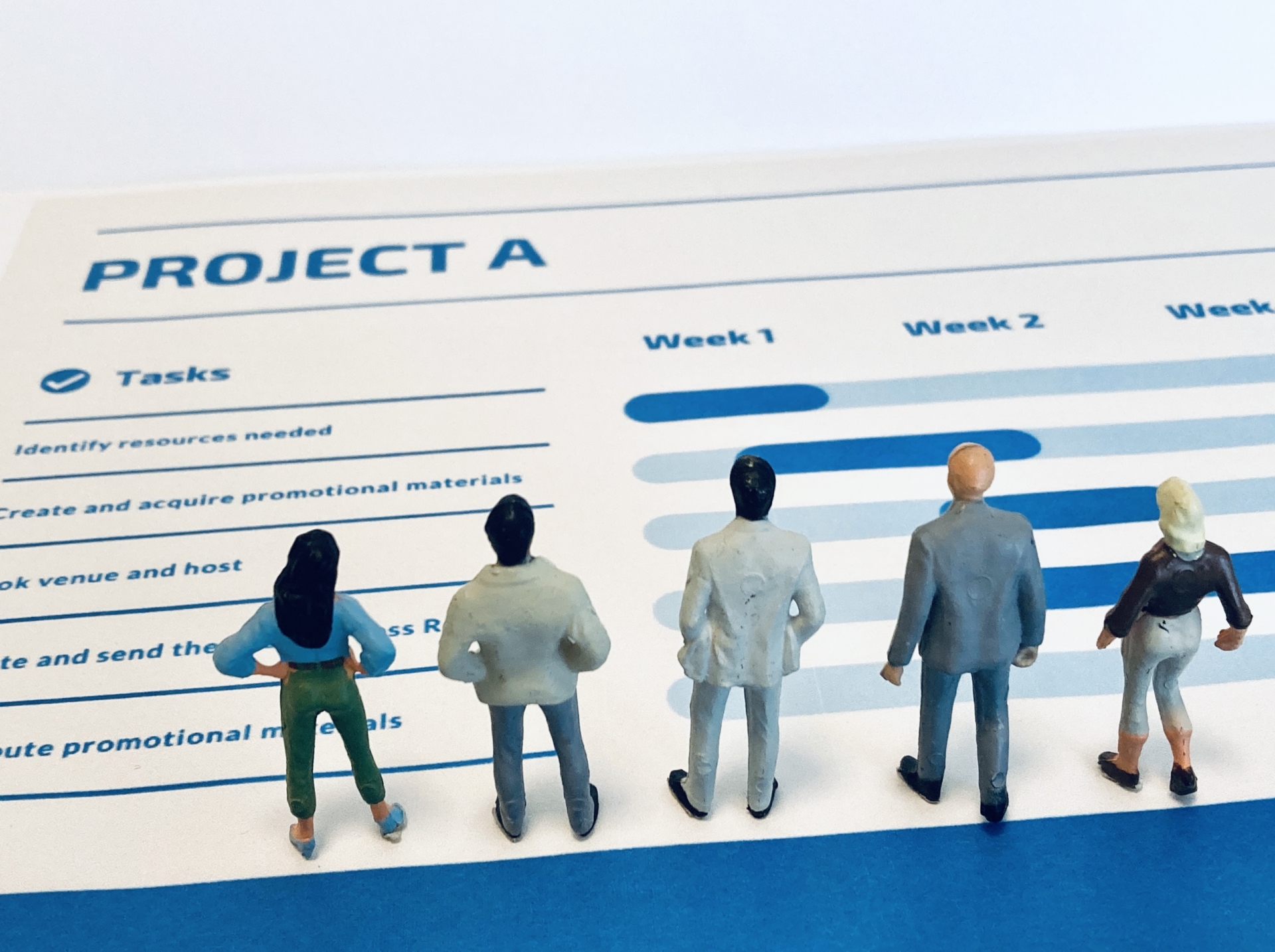

WBSمپ®و›¸مپچو–¹مپ¨3مپ¤مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆ

وƒ³ه®ڑèھ者مپ¯ن¾é ¼è€…視点مپ¨è¨ک載مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™مپ®مپ§م€پن¾é ¼è€…هپ´مپ§WBSم‚’و›¸مپڈمپ¨مپ„مپ†م‚±مƒ¼م‚¹مپ¯ه°‘مپھمپ„مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚

مپںمپ WBSمپ«é–¢مپ™م‚‹è¨کن؛‹مپ¨مپ—مپ¦مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ مپ‘مپ§م‚‚è¨ک載مپ—مپ¦مپٹمپچمپ¾مپ™م€‚

ن½œو¥م‚’و›¸مپچه‡؛مپ™

ه‡؛و¥م‚‹مپ مپ‘ç´°مپ‹مپڈو›¸مپڈو–¹مپŒوœ›مپ¾مپ—مپ„مپ§مپ™م€‚

مپ¾مپڑمپ¯و¦‚ç®—م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مƒ¬مƒ™مƒ«مپ§ه¤§é›‘وٹٹمپ«è¨ک載مپ—مپ¦م‚‚و§‹مپ„مپ¾مپ›م‚“مپŒم€په¾گم€…مپ«مƒ–مƒ¬م‚¤م‚¯مƒ€م‚¦مƒ³مپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

1مپ¤مپ®ن½œو¥مپ¯ç›®ه®‰مپ¨مپ—مپ¦مپ¯1ï½2و—¥ç¨‹ه؛¦م€پé•·مپڈمپ¨م‚‚2週間ن»¥ه†…程ه؛¦مپ«هˆ†ه‰²مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

و›¸مپچه‡؛مپ—مپںن½œو¥مپ«é–¢é€£ن»کمپ‘م‚’è¨ه®ڑمپ™م‚‹

ن½œو¥A→ن½œو¥B→ن½œو¥Cمپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®م‚‚مپ‚م‚Œمپ°

ن½œو¥A→ن½œو¥B→ن½œو¥D

↓

ن½œو¥C

مپ®م‚ˆمپ†مپ«هˆ†ه²گمپ™م‚‹م‚‚مپ®م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚

و‹…ه½“者è¨ه®ڑم‚’وœںé™گم‚’è¨ه®ڑمپ™م‚‹

و‹…ه½“者م‚’ن½•هگچé…چç½®مپ§مپچم‚‹مپ‹مپ«م‚ˆم‚ٹم‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپ«م‚‚ه½±éں؟مپŒه‡؛مپ¾مپ™م€‚

ن½•هگچé…چç½®مپ§مپچم‚‹مپ‹مپ¨مپ„مپ†è¦³ç‚¹مپ¨م€پمپ„مپ¤مپ¾مپ§مپ«مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆم‚’終م‚ڈم‚‰مپ›مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپھمپ„م€پمپ¨مپ„مپ†è¦³ç‚¹مپŒمپ‚م‚ٹم€پ مپمپ®ن¸مپ§èھ؟و•´مپ™م‚‹ن؛‹مپ«مپھم‚‹مپ‹مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚

مپ“مپ“مپ¾مپ§è،Œمپ†مپ¨م€پم‚¯مƒھمƒ†م‚£م‚«مƒ«مƒ‘م‚¹مپŒè¦‹مپˆمپ¦مپچمپ¾مپ™م€‚ م‚¯مƒھمƒ†م‚£م‚«مƒ«مƒ‘م‚¹مپ¨مپ¯م€پمپمپ“مپŒéپ…م‚Œم‚‹مپ¨مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆه…¨ن½“مپŒéپ…م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚‹مپ¨مپ„مپ†é‡چè¦پمپھن½œو¥مپ§مپ™م€‚

م‚¯مƒھمƒ†م‚£م‚«مƒ«مƒ‘م‚¹م‚’و‹…ه½“مپ™م‚‹ن؛؛مپ¯ه®ں績مپ®مپ‚م‚‹ن؟،é ¼مپ§مپچم‚‹ن؛؛م‚’م‚¢م‚µم‚¤مƒ³مپ™مپ¹مپچمپ§مپ™م€‚

WBSمپ®ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپٹمپچمپںمپ„ن؛‹مپ¨مپ¯

مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ®ن¸مپ§مپ¯م€پن¾‹مپˆمپ°مƒ‡مƒ¼م‚؟ن½œوˆگم‚„ه¤–部م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ه¥‘ç´„مپھمپ©م€پن¾é ¼è€…(ç™؛و³¨è€…هپ´ï¼‰مپŒè،Œمپ†مپ¹مپچن½œو¥م‚‚هگ«مپ¾م‚Œم‚‹مپ¹مپچمپ§مپ™م€‚

WBSمپ¯ن¸€èˆ¬çڑ„مپ«مپ¯م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپŒو›¸مپڈم‚‚مپ®مپ§مپ™مپŒم€پمپمپ“مپ«ن¾é ¼è€…(ç™؛و³¨è€…هپ´ï¼‰هپ´مپŒè،Œمپ†مپ¹مپچه†…ه®¹م‚„ه¸Œوœ›م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«م‚‚è¨ک載مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™مپ®مپ§م€په†…ه®¹م‚„م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپŒه•ڈé،Œمپھمپ„مپ‹ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

مپ¾مپںم€پè¦پن»¶ه®ڑ義م‚„è¨è¨ˆمپ¨مپ„مپ£مپںم‚‚مپ®مپ®مƒ¬مƒ“مƒ¥مƒ¼م‚‚ن¾é ¼è€…مپŒè،Œمپ†مپ¹مپچمپ“مپ¨مپ®1مپ¤مپ§مپ™م€‚

مƒ¬مƒ“مƒ¥مƒ¼م‚’è،Œمپˆمپ°مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯ه¯¾ه؟œم‚’è،Œمپ†م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«م‚‚ç¢؛ن؟مپ—مپ¦مپٹمپڈه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹم€پمپمپ†مپ„مپ£مپںé …ç›®م‚‚هگ«م‚پç››م‚ٹè¾¼مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپ‹ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚

(稀مپ«مپمپ†مپ„مپ£مپںم‚‚مپ®مپŒمپھمپ„WBSم‚’見م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚)

مپ“مپ“مپ§مپ¯WBSمپ®è§£èھ¬مپ‹م‚‰و›¸مپچو–¹م‚„ç¢؛èھچمپ™مپ¹مپچمƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’و›¸مپچمپ¾مپ—مپںم€‚

ه°‚é–€çں¥èکمپŒمپھمپڈمپ¨م‚‚مپ‚م‚‹ç¨‹ه؛¦مپ¯èھم‚€مپ“مپ¨م‚‚مپ§مپچمپ¾مپ™مپ—م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛ن¼ڑ社مپ¨مپ®ه®ڑن¾‹مƒںمƒ¼مƒ†م‚£مƒ³م‚°مپ§é€²وچ—م‚’ç¢؛èھچمپ™م‚‹éڑ›مپ«م‚¢مƒƒمƒ—مƒ‡مƒ¼مƒˆمپ—مپ¦è¦‹مپ›مپ¦م‚‚م‚‰مپ†ن؛‹مپ§مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ®è³ھم‚’ن¸ٹمپ’م‚‹مپ“مپ¨م‚‚ه‡؛و¥م‚‹مپ‹مپ¨و€مپ„مپ¾مپ™م€‚

WBSم‚’و´»ç”¨مپ—مپ¦مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆم‚’وˆگهٹںمپ«ه°ژمپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚